Рассказ №5. Тихий скупщик

У провинции есть свой потолок. Когда его достигают — начинают искать потолок в прошлом.

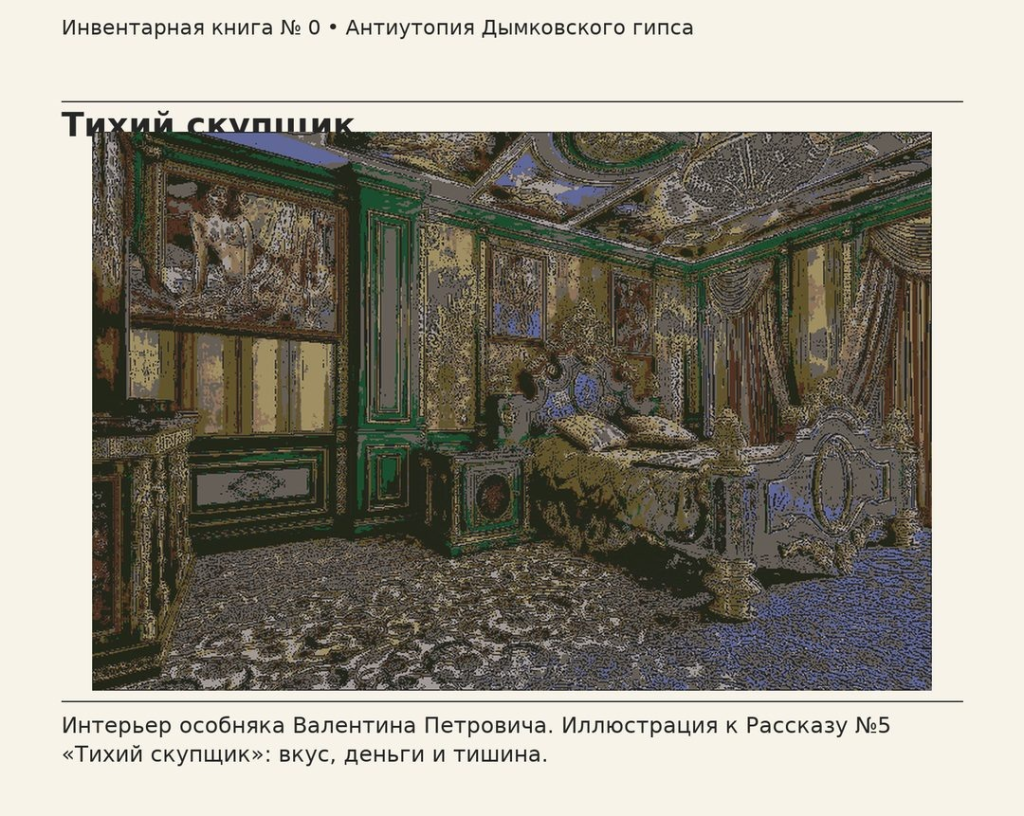

Валентин Петрович Караваев достиг всё, что в Кирове обычно называют «высотами»: склады с железнодорожным тупиком, куски земли в сторону Дороничей, техника, гаражи, машины. Особняк — не в самой престижной стороне, зато как из «Санта-Барбары»: колонны, мраморные лестницы, подсветка фасада, чтобы вечер знал своё место. Деньги шли как плановый дождь. Сыновья — пристроены, дочь — выдана, в Праге — квадратные метры. Но к списку «имею» всё чаще добавлялось тихое «не хватает».

Не хватало «родословной». Крестьянин в первом поколении, крестьяне в предыдущих: Белая Холуница, после войны — совхоз имени Ленина, старший механизатор-дед. История, которую не показывают на балюстрадах.

В 2008-м, в год рекордных нефтедолларов, Валентин Петрович зашёл в антикварный магазин — тот самый, что держится в Кирове до сих пор. Он пришёл за привычным: серебро 84-й пробы. Трапеза серебром помогает крови считать себя голубой — простая химия самоощущения. Две вилки мастерской Свешникова легли в бархат, и тут взгляд упал на бюст: обычная крестьянская бабушка с пучком трав.

— Покажите, — сказал он, и старьёвщик подвинул предмет ближе.

Семён Лизерман, старейший антиквар города, произнёс вежливую неприглашённость:

— Вам это не надо. Обычный вятский гипс царской России.

Потом перевернул и ткнул пальцем в дно: «Мастер И. П. Короваев».

Фамилия звякнула, как ложка о серебро. Караваев/Короваев — различие в одну букву, расстояние на целую биографию. В голове Валентина Петровича стремительно сложился мост: а вдруг родня? Фантазии — лучший клей для трещин в прошлом.

— Куплю всё, что есть, — сказал он.

Семён приподнял цену втрое — жест опыта. Новый миллионер не моргнул. Из лавки вышло семь короваевских фигур из серии «Народы и типы России» — никому не нужные годы, проданные за минуты. Так началась коллекция.

По субботам Валентин Петрович стал появляться в лавке, как в храме. Он выбрал себе догмат: Короваев — мой предок, значит, я обязан собрать дом по кускам. В городе пустили слух: «богач скупает вятский гипс». Скупщики пересыпали слово в мешки — и понесли дальше, «черным искателям». Одним из них оказался Лысый: после армии, с лёгкой контузией и тяжелым коммерческим нюхом. Он ездил по деревням, брал хлам и иконы, любил быстрые сделки. На «девятке» добрался до слободы и позвонил в первое попавшееся окно реальности — ему открыл Алёшка, местный пьющий проводник по чужим домам.

Дом Ивана Петровича Короваева стоял пустой, большой, усадебный. Родственники присматривали, как умеют: редкими походами и частыми надеждами. Внутри — десятки скульптур на комоде, на столе, на полу. Лысый умел ждать. Два года он таскал фигуры наружу — чаще ночью, иногда с помощниками. Валентин Петрович не брал «битые и нерасписанные»: коллекция должна быть в люксе. Поэтому в его списке копились только вылизанные имена и выверенные позы. К концу истории счёт был внушителен: около 170 единиц и ещё двадцать форм (отложены, «не формат»).

Город видел это по-своему: «активность частного собирателя» и «оживление местного рынка». Бумага любила такие формулировки — в них отсутствовал «дом», из которого уходили лица. Про последний дом потом тоже напишут: «санитарная очистка», «вывод из жилфонда». В слободе это означает одно: пусто.

Валентин Петрович тем временем упрочил клей в собственной легенде. Он водил гостей по залу, где на постаментах стояли «русские, татарки, еврейки, мордвины, башкирки, поляки» — вся дореволюционная география в гипсе, выстроенная в линию, как стенд на выставке достижений частного капитала. По воскресеньям он ел серебром и смотрел на «родню». Каждая буква в фамилии грело изнутри ту самую несбывшуюся голубую кровь.

Потом прошли годы. Дом Короваева «очистили», улица сменила тон. Ещё до СВО Валентин Петрович перебрался в Чехию — недвижимость нужно видеть глазами, а не карточками отчётов. Коллекцию он вывез туда же: там у неё нашлись климат-контроль, страховка и формуляр на иностранном языке. На родном берегу остались «фотографии пустых подоконников» из социальных сетей местных краеведческих групп.

Остаётся вопрос, который любит задавать архивариус: что в этом сюжете «тихого»?

Тихо — то, как деньги умеют любить прошлое: бесстрастно, последовательно, без обратного адреса.

Тихо — то, как «Каталог-тень» пополняется пунктами «утрачено, вывезено, распылено».

Тихо — то, как буква «а/о» в фамилии превращается в право на память, которой нет в документах.

И всё же — тени дольше живут, чем замки на границе. Иногда вещи возвращаются вопреки учёту. Но для этого нужен шум, а Валентин Петрович всю жизнь ценил тишину.

Из Инвентарной книги №0

2008/В-1: «Предмет: 7 ед. (“Народы и типы…”) — из лавки С. Л. Основание: частная покупка. Примечание: “родство по букве”».

2009–2011/Л-2: «Источник: “Лысый”, доставка партиями. Единиц: ≈170. Формы: 20 (состояние — разное). Отбор: только “люкс”».

2015/СЧ-1: «Объект: дом И. П. Короваева. Действие: санитарная очистка. Состояние: отсутствует».

2020/ПР-4: «Перемещение: частная коллекция — за рубеж (страховой номер прилагается). Основание: собственная инициатива владельца».

Итоговая строка: «Ориентировочная утрата фонда: ~200 единиц. Возврат: не предусмотрен».

Примечание составителя: Ведомство любит короткие слова: вывоз, отбор, формат.

Память — длинные: «дом, где делали лица».

Я ставлю точку. Точка катится и становится печатью. Печать — по-прежнему круглая. Всё остальное — под углом, чтобы легче было выносить.5